OPEN SPACE WALK

The Strela chronograph is a genuine legend of Soviet watchmaking. This timepiece has two claims to fame: firstly, it was the first mass-produced wrist chronograph in the Soviet Union; and secondly, cosmonaut Aleksey Leonov wore this very watch while on his groundbreaking spacewalk in 1965. On top of that, the chronograph boasted excellent exterior and high usability, earning appreciation of both ordinary citizens (although being notoriously hard to find) and prominent Soviet figures, and its export version was a hit abroad.

Space Odyssey

On March 18, 1965, the Voskhod-2 spacecraft, crewed by commander Pavel Belyayev and pilot Aleksey Leonov, blasted off from Baikonur. The cosmonauts were assigned a strategic task of carrying out the first space walk.

Sergey Korolyov, the Chief Designer, implored Leonov just before takeoff: "Lyosha, all you have to do is get out of the ship and then reenter..."

Just over an hour later, the cosmonaut did it! Right after Voskhod entered orbit, Leonov exited the ship, wearing a specially-designed Berkut spacesuit, and spent over 12 minutes in free flight outside it. His return was not issue-free: his suit had ballooned, and Aleksey was forced to do a life-threatening maneuver of reducing the pressure just to squeeze through the hatch.

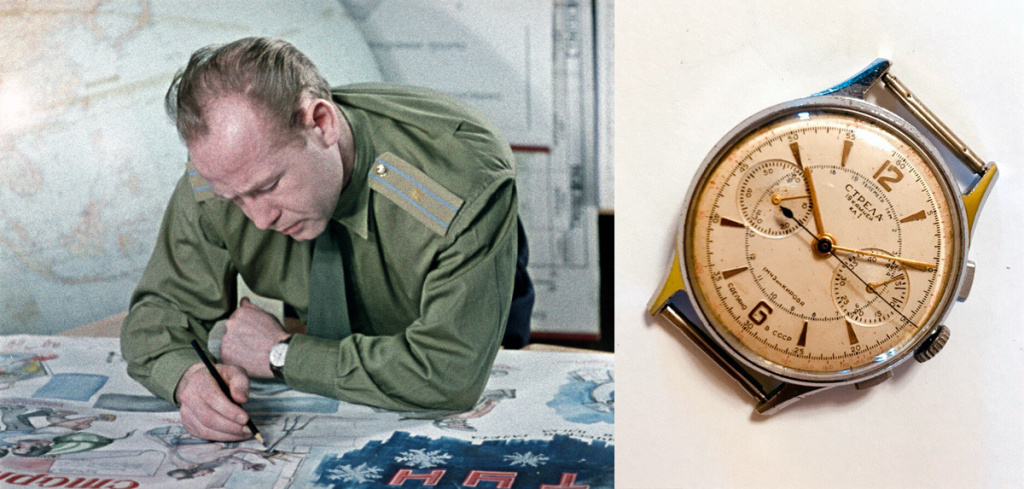

Soon, the first human spacewalk made the news all over the world, and the gear associated with the success of Soviet cosmonautics became outrageously popular overnight. Aleksey Leonov's watch, the Strela chronograph by the 1st Moscow Watch Factory that he wore while on this challenge, was no exception to that.

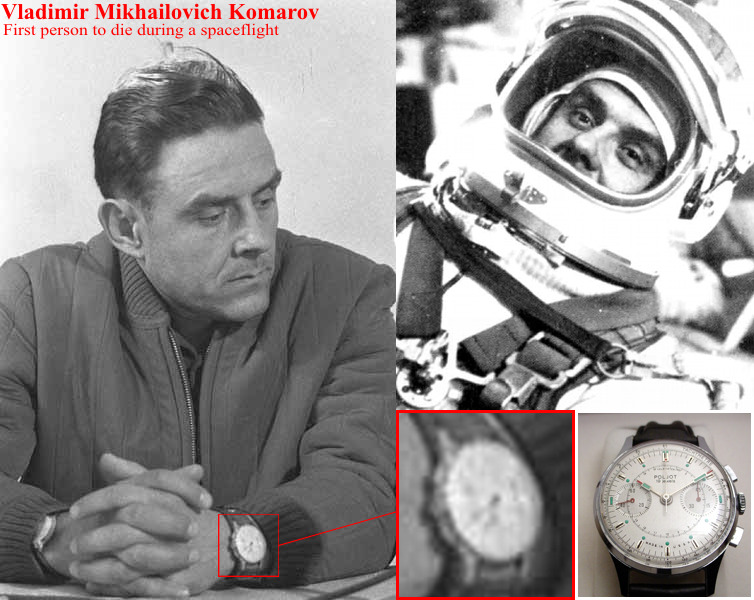

The space history of this wonderful timepiece did not end there: it remained in production for 20 years and was the watch of choice of many space explorers. For one, a Strela chronograph was worn by Vladimir Komarov on his flight on the Soyuz-1 spacecraft in 1967 that ended tragically, with the cosmonaut's life lost during landing.

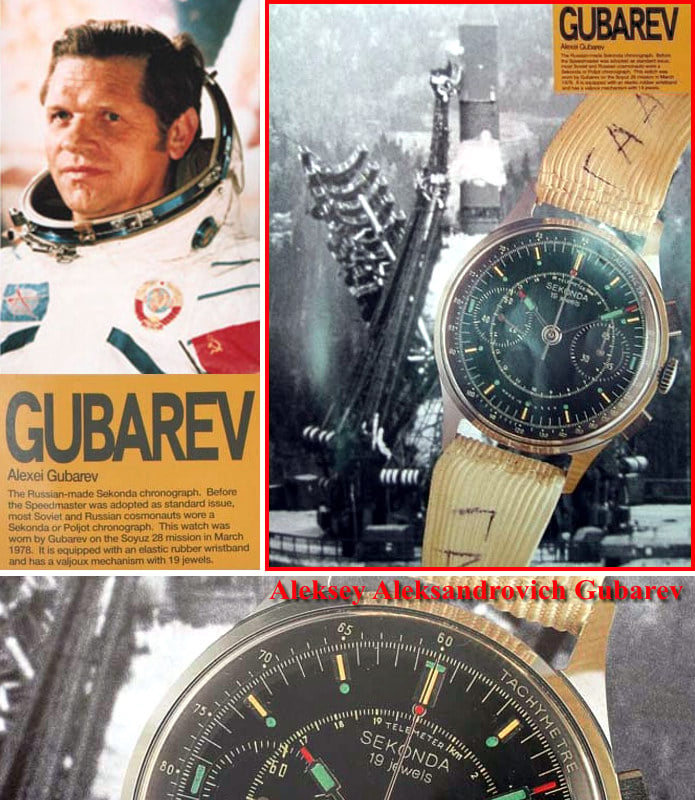

In 1978, another Strela was worn by Aleksey Gubarev, when, as commander of the Soyuz-28 spacecraft, he docked it with the Salyut-6 orbital research station as part of the SovietIntercosmos space program, accompanied by Vladimir Remek, the first cosmonaut from Czechoslovakia.

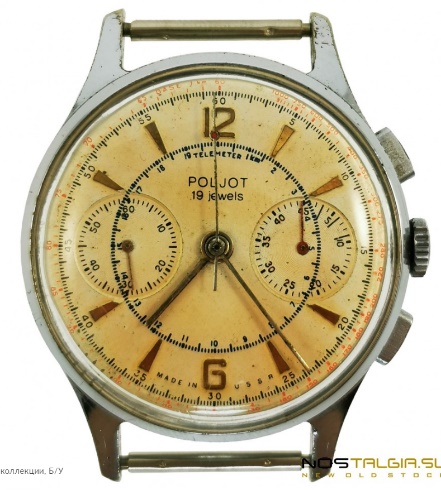

At first glance, these photos feature different watches. What do Strela, Poljot and Sekonda timepieces have in common, then? In fact, they are the same chronograph that was marketed under different names and with several design variants over the years. Let's delve deeper into this story...

Strela's Evolution

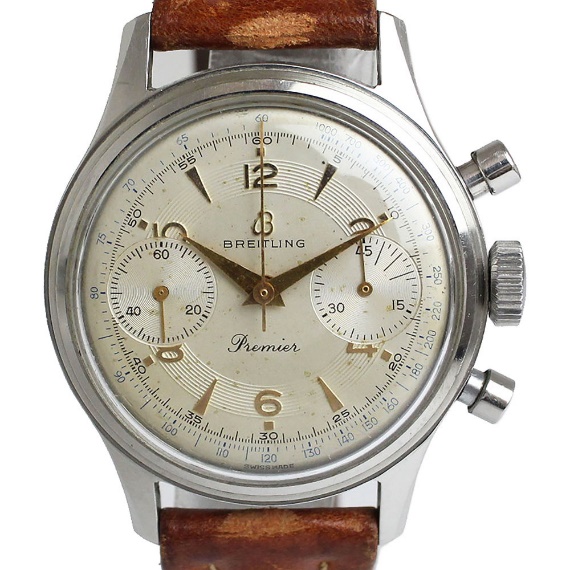

In the mid-1950s, the Soviet Union acquired Swiss watchmaking equipment, parts, and drawings for the production of the Venus 150 (possibly Venus 175) column-wheel chronograph movement, used by several European manufacturers in the mid-20th century.

This movement spawned the first Soviet mass-produced chronograph. However, it would be wrong to assume that watch manufacturers in the USSR simply carbon-copied the Swiss movement, enclosing it in a new body. The Venus 150, rather, was an inspiration: Soviet designers significantly reworked it, including increasing the number of jewels from 17 to 19.

As a result, Caliber 3017, an all-steel movement with anchor escapenment, was born. It gave the chronograph many useful features, matched Precision Class I and offered a 24-hour power reserve with the stopwatch on and a 34-hour one with it off. Its average day variation was +/- 45 seconds.

By 1959, the 1st MWF had launched the production of the Strela chronograph using the new movement. This model can be called one of the most diverse timepieces produced at the factory; its exterior, set of features and even name changed over time.

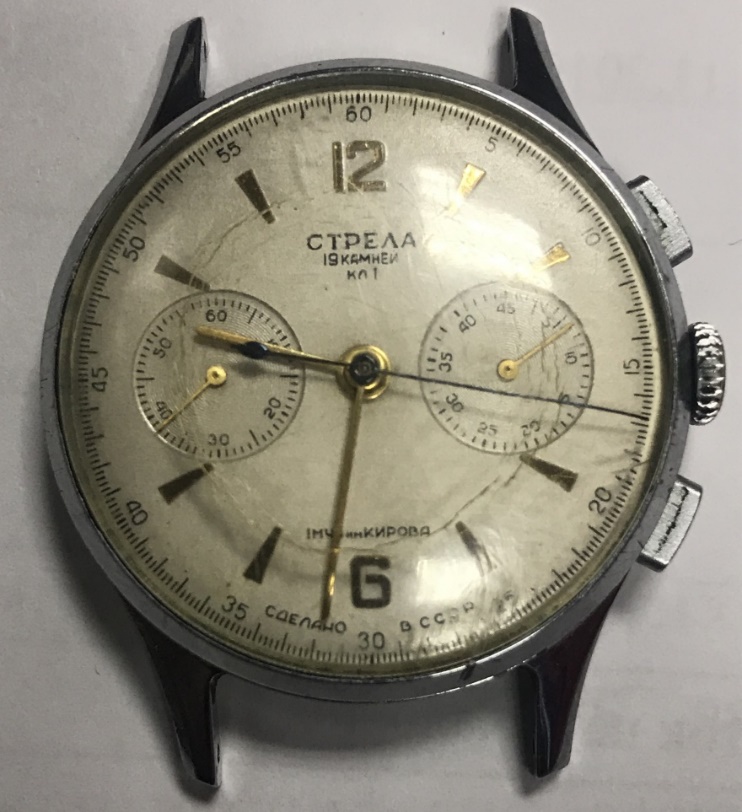

The chronograph's top variant had the following features:

- central hour and minute hands;

- single-hand stopwatch;

- minute counter with a limit of 45 minutes;

- tachymeter;

- telemeter - a scale for measuring the distance between the watch wearer and a visible phenomenon that produces a sound, such as a thunderstorm.

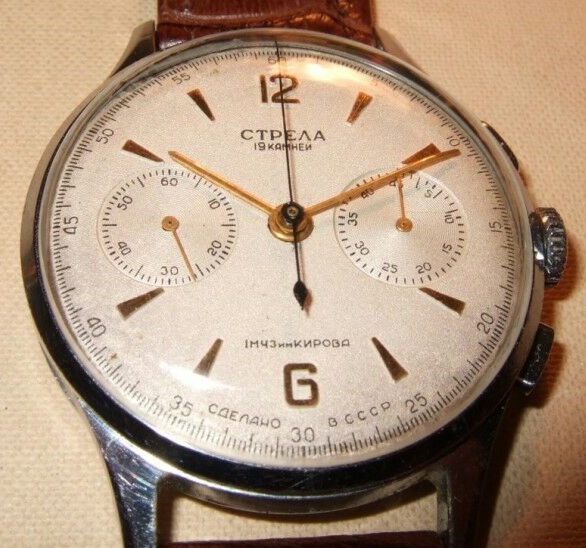

The watch featured two buttons at the top and bottom of the crown to control the stopwatch and minute counter. Here is a piece sporting all these features:

However, variants without a tachymeter or telemeter were also available:

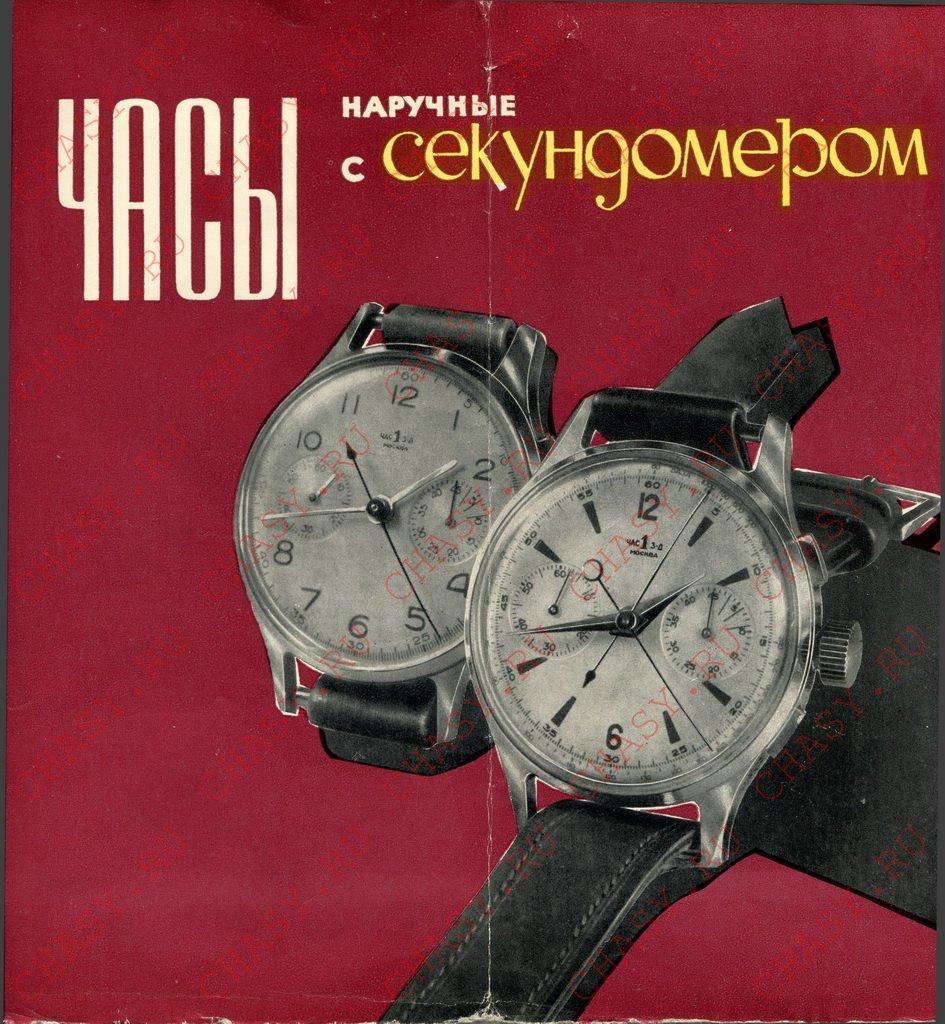

An opinion exists that the fully functional model was exclusively available to people of special professions, with an even more radical version claiming that the watch was not available to civilians at all, but was issued only to pilots and cosmonauts. However, various versions of the chronograph appeared in Soviet watch catalogues as early as in 1959-1960, so it probably was being sold in stores, albeit likely in limited quantities.

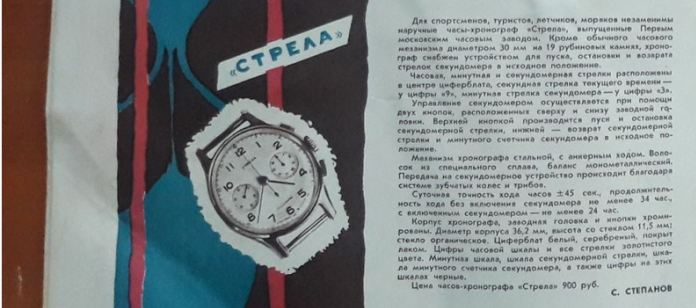

Moreover, this timepiece was very expensive, so few could in fact afford one. The New Wares monthly newsletter (year unknown) says that a Strela cost a whopping 900 rubles at a certain point. Mind that the average monthly salary in the Soviet Union was about 120 rubles in 1970, growing to 170 rubles by 1980.

This leads us to believe that the buyers of these watches were probably those who had an objective need for their chronograph features – scientists, athletes, and military officers. The aforementioned newsletter also alludes to this: "The Strela chronograph wristwatch is a must for athletes, tourists, pilots, sailors..."

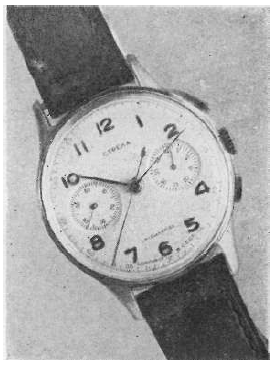

The timepiece's appearance evolved as time went by. The earliest examples did not even bear the Strela name. Here is a page from the 1st MWF's catalogue dated spring 1959, featuring the watch in two design options:

Both offerings sported a 36.2-mm chrome-plated alloy case, a silver-plated dial protected by a plexiglass crystal, and a stainless steel back cover. The differences lied in the color and shape of the dial's elements.

Vinogradov's 1960 watch catalogue describes only a single design of the chronograph; by then, it was already branded Strela. The case's size and materials remained the same, the hour scale digits were golden, and the signs on the other scales black. The hour and minute hands were gilt, and the others blued.

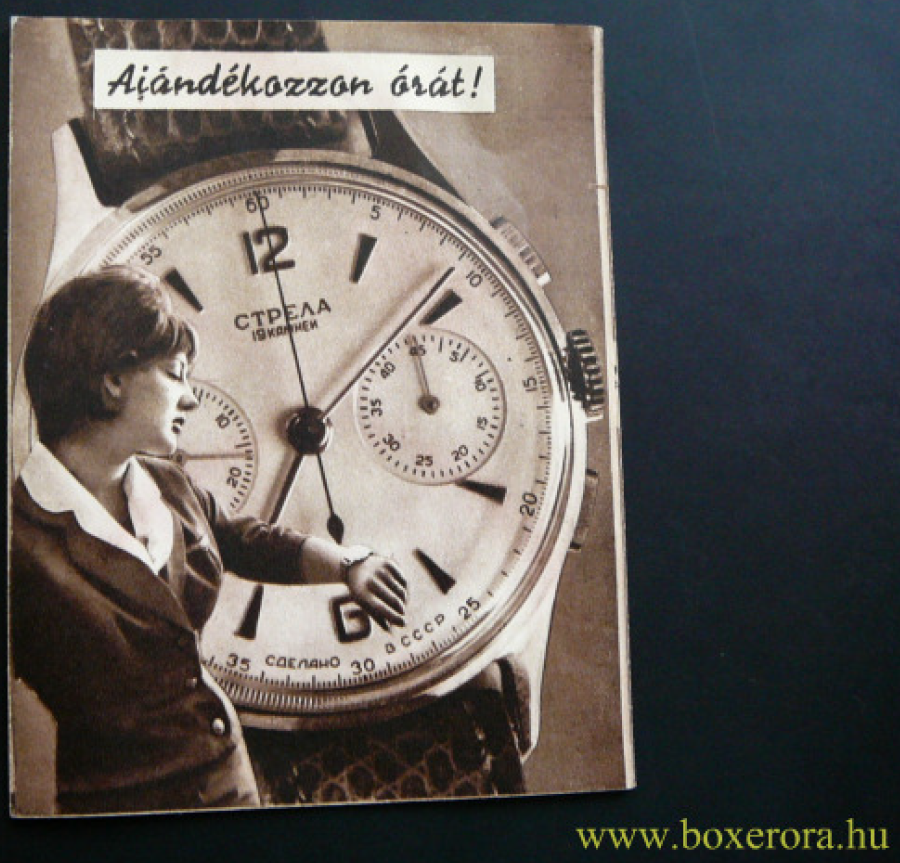

Apparently, there was also another, export-oriented version. A 1960 Hungarian advertisement for Soviet watches has survived to this day:

In the following years, the watchmakers' design experiments continued, but in a very subdued manner: all the surviving pieces demonstrate recognizable common features.

Over its long production run, the chronograph not only had its exterior altered, but also was renamed. In 1964, the 1st MFW's products were rebranded as Poljot. This affected the Strela as well, and that's how it began selling abroad as Poljot. Later, another export variation of the chronograph was introduced as Sekonda. Under the hood, however, it was powered by the same trusty Caliber 3017.

The long-lived chronograph stayed in production until 1979; according to some sources, the 1st MWF produced a total of about 100,000 pieces. However, despite such impressive run, today this collectors' favorite is a rare and expensive luxury item. That said, there is a tempting alternative available today...

Strela's New Life

It would be a sad thing if this landmark timepiece with its clean, precise features and a great set of features just faded away; fortunately, this did not come to pass. Today, Sturmanskie company, operating out of the former production floor once occupied by the 1st MWF in Moscow, continues to produce proud heirs of the Soviet watchmaking industry.

In memory of Aleksey Leonov's heroic feat, one of the Sturmanskie chronograph models is called Open Space. Its reserved appearance makes it a worthy descendant of the Strela embodying all the best from the legendary model:

There are only minor external differences between these models and the Soviet-made Strela, and a close relationship is apparent. Moreover, the variety of options mimics the dynamic evolution of the USSR-born progenitor and allows the owner to emphasize his individuality and taste preferences.

On top of that, the chronograph has become easier to use and more reliable thanks to the use of modern materials. The watch case is now fully made of stainless steel, and the dial is protected by a sapphire crystal, making the chronograph resistant to mechanical damage. The indexes and hands are coated in lume to make using the watch in the dark easier. With a new 44 mm case, the chronograph has become bigger and the dial more comfortable to read.

A special feature of the Open Space is a transparent back cover, revealing the movement and allowing to watch it in action. This is where the main difference from the Soviet model is revealed: the watch sports Seiko NE86, a high-tech Japanese automatic caliber with 34 jewels and a 42-hour power reserve. The departure from the historical roots, however, is justified, as this utterly reliable and innovative chronograph movement guarantees excellent performance and high precision.

The Open Space collection has other intriguing models that do not pay homage to the Strela, but still embody the best traditions of the Soviet watchmaking industry's heyday. These include Open Space Heritage with a 24-hour dial, like the watches Soviet polar explorers wore, or Open Space Quartz inspired by the extra-thin Vympel watch that won a gold medal at the 1963 Leipzig Trade Fair.